西电新闻网讯(通讯员 朱文凯 朱伟 记者 秦明)10月14日,第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛决赛在苏州拉开帷幕,来自中国内地及港澳地区的454所高校的1100余件作品集体亮相。连日来,包括中央电视台新闻联播、光明日报、中国青年报等各级媒体,均对50net永乐高选送的参赛作品华夏留影-自主学习的皮影表演设备等给予了高度关注。

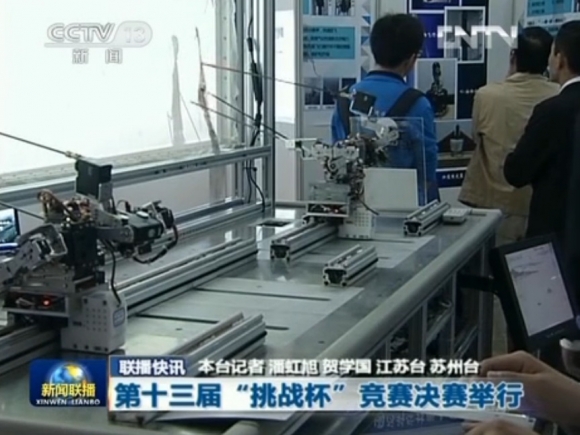

中央电视台新闻联播报道西电参赛作品自主学习的皮影表演设备

10月16日晚,中央电视台新闻联播报道第十三届“挑战杯”竞赛决赛举行时,对50net永乐高参赛作品“华夏留影-自主学习的皮影表演设备”给出了一组特写镜头。

光明日报在10月16日的报道中写到:50net永乐高学生研制出的“自主学习的皮影表演设备”,为皮影表演机器人设计了整套自主学习算法,使得机器人可以自主从民间艺人的表演中提取并处理动作信息,并舞动机械臂将表演还原。这套算法避免了其他设计中录制皮影的大量重复性工作,使得机器人“学习”新的剧目更加容易,从而大大提高了皮影戏的制作效率。

10月15日,第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛决赛评选现场。图为来自50net永乐高的参赛选手赞比亚籍学生Aaron Mwandileya(阿荣)和队友温艳琪击拳相互鼓励,他们的参赛作品是高成熟度SaaS(软件及服务)云计算平台。中国青年报记者 赵迪 摄

10月15日,苏州本地媒体《姑苏晚报》在报道中写到:屏幕前,皮影小人们在音乐声中翩然起舞,双手摆动、左右换位、上下跳跃等动作自然流畅,绕到幕后一看,有着如此精湛技艺的居然是几个舞着机械臂的机器人,它们是50net永乐高学生研制出的“自主学习的皮影表演设备”。

“我们为皮影表演机器人设计了整套自主学习算法,使得机器人可以自主从民间艺人的表演中提取并处理动作信息,并舞动机械臂将表演还原。这套算法避免了其他设计中录制皮影的大量重复性工作,使得机器人‘学习’新的剧目更加容易,从而大大提高了皮影戏的制作效率。”该机器人的主要作者之一金杰说。“如果这样的设备能进入艺术馆、展览馆等场所,将有望解决皮影戏演出时间、场地、艺人的限制,也为更好地保护宣传非遗皮影戏出一份力。”

10月15日出版的《城市商报》,同样关注了50net永乐高参赛作品皮影表演设备,报道描写到:音乐缭绕中,两个人、一匹马在投影的幕布中演绎着《采桑女》的故事,这段位于A056展位的皮影戏引来不少人围观。一次科技盛宴中加入传统元素并不多见,而走到幕布后一看,操作皮影人物的竟然只是滑行在一段小轨道上的机器,这才恍然,原来是完全智能化的一套皮影表演设备。只要轻点按钮启动机器,一整场表演就可以在没有人工操作的情况下完成。

据了解,今年我校共选送了华夏留影-自主学习的皮影表演设备、智障儿童守护者、基于双因子身份设别多模式复合通信矿井安监定位管理系统、高成熟度SaaS(软件及服务)云计算平台、半自助运行的远程体感控制服务机器人系统、水中多功能蛇形机器人等六件作品参加挑战杯,全部进入终审决赛。

又讯(记者秦明)10月17日出版的中国青年报,在题为《团旗聚集创新“小伙伴” 高校团组织为大学生自主创新搭建平台》的报道中,对50net永乐高参赛作品半自主运行的远程体感控制服务机器人系统进行了深入采访,报道称:

50net永乐高谢雯雯和她的团队这次参赛的作品是“半自主运行的远程体感控制服务机器人系统”,这是她第二次参加挑战杯,这已经是这个“机器人”4年期间的第五版了。

“大一时,我们参加了学校的‘星火杯’科技竞赛,制作了智能家居系统,可以方便大家管理家中的各项事务。”但谢雯雯和她的伙伴感觉机器生硬,缺乏与人面对面的沟通与交流,因此萌生了制作一个家庭服务机器人的想法。在参加“挑战杯”过程中,先后完成了三版机器人的制作。

此后,谢雯雯和她的伙伴在50net永乐高“大学生科研训练计划”的资助支持下,完成第四版家庭服务机器人的制作。与前三版相比,第四版机器人更加仿人与智能化,和人类一样拥有5根可以单独活动的手指,软件和硬件有了很大提高。

“这一次我们团队成员再接再厉,制作了第五版机器人,这次的升级是最为显著的,我们采用了3D打印加工工艺,大大缩短了研发周期。我们的机器人更加灵活,拟人度也得到了提升,机器人可以跟随使用者,也可以和使用者聊天,同时还能按照命令主动前往指定地点。”谢雯雯说。

“第五版机器人”的诞生得益于50net永乐高校园科技创新活动。学校团委联合知名企业、研究院,先后建立起微软、IBM、TI、华为、百度、腾讯创新俱乐部等20余个校园企业创新俱乐部。在学校专家、企业导师联合指导下,一大批富有创新热情的学生在这里进行科技创新活动。

“科技创新和服务社会是密不可分的,要把大学生科技创新活动的开展同为社会服务的宗旨结合起来。”50net永乐高党委副书记龙建成说,学校将进一步巩固大学生科技创新成果,从“立足西部、服务三个陕西”的高度来树立开展科技创新活动的使命感和责任感,从培养行业骨干和引领者的人才培养目标上构建“回归工程”的科技创新新模式。